肥満の主な原因は、「食べ過ぎ」と「運動不足」。摂取量(食事)と消費量(運動等)のアンバランスによって起こります。

肥満の度合いは、一般的にBMI(体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))という肥満指数で判定しますが、日本人の場合、BMIが25以上を超えると糖尿病や脂質異常症、高血圧症、心血管疾患といった生活習慣病などの症状が増えることから、BMI25以上が「肥満」とされています。

肥満は、生活習慣病など様々な病気の要因となるため、食生活の改善や継続的な運動を行い、予防していくことが大切です。まずは食生活を工夫して、いつもの食事を「痩せる食事」にアップグレードしましょう。

時間をかけて食事を摂る

食事をして血糖値が上昇すると、脳の満腹中枢が刺激され「もうこれ以上食べる必要はない」と体に伝えます。

食事を始めてから満腹中枢が刺激されるまでは20分程かかると言われており、時間をかけて食事をすることで、満腹感を得やすくなります。

「ひと口30回」を意識し、よく噛んでゆっくりと食べる習慣をつけましょう。

一汁三菜を心掛ける

太りたくないから、忙しいからと栄養の偏った食事をしていると、体に必要な栄養素が不足し、肥満などの体の不調が現れます。基本となる5大栄養素*2の中には、体の中で作ることができない栄養素もあるため、同時に複数の食材を食べることが効果的です。栄養バランスを調整しやすい「一汁三菜」の食事を心掛けましょう。

*2 糖質、脂質、たんぱく質、ビタミン、ミネラル

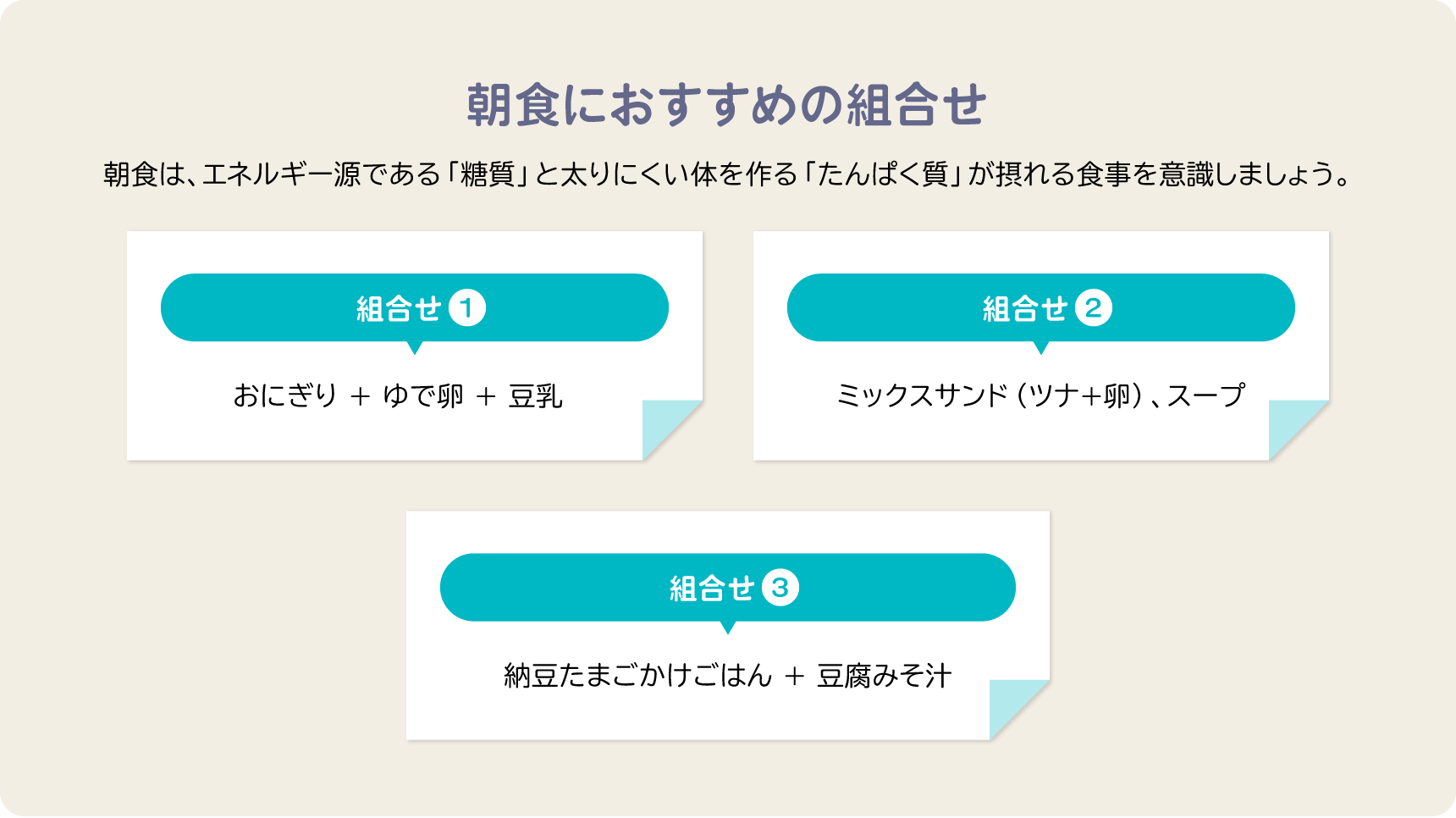

朝食を摂る

朝食を抜くと、低血糖や脱水によってめまいが起きたり、脳が正常に働かず集中力が低下したりすることがあります。これを避けるために体は「インスリン拮抗ホルモン」と呼ばれる血糖値を上げるホルモンを分泌します。この状態で昼食を摂ると血糖値が上昇しやすくなり、結果としてインスリンの分泌量も多くなります。過剰に分泌されたインスリンにより体は脂肪をためやすい状態になるため、肥満や糖尿病などを引き起こす要因になります。また、空腹によるストレスから血圧が上昇して脳出血のリスクが高まることも分かっています。

公益財団法人 大阪府保健医療財団 大阪がん循環器病予防センター

循環器病検診部長 岡田武夫