東京大学が1~79歳の日本人を対象とした全国規模の食事記録調査の結果を発表し、性別・年齢層を問わずカルシウムが不足、12〜64歳の女性で鉄分が不足していることが明らかになりました。カルシウムや鉄分の不足が引き起こす健康への影響を知り、食習慣を改善してバランスのとれた食事を摂るようにしましょう。

カルシウムは吸収されにくい

カルシウムは体の機能の維持や調節に欠かせないミネラルのひとつですが、体内に吸収されにくいため、食品によって異なるものの、吸収率は成人で25~30%と言われています。また、加齢に伴い吸収率も低下していくため、意識して摂らないと不足してしまう栄養素でもあります。

カルシウムが多く含まれる食品は、牛乳、チーズ、ヨーグルトなどの乳製品、骨ごと食べられる小魚、豆腐や納豆などの大豆製品です。牛乳や乳製品は、他の食品に比べて吸収率が高く、1回の摂取量も多いので、効率よくカルシウムを摂ることができます。

カルシウムが多く摂れる食品

| 食品群 | 食品名 | 摂取量 | カルシウム含有量 |

|---|---|---|---|

| 牛乳・乳製品 | 牛乳 | コップ1杯 (200g) | 220mg |

| ヨーグルト | 1パック (100g) | 120mg | |

| プロセスチーズ | 1切れ (20g) | 126mg | |

| 野菜類 | 小松菜 | 1/4束 (70g) | 119mg |

| 菜の花 | 1/4束 (50g) | 80mg | |

| 水菜 | 1/4束 (50g) | 105mg | |

| 切り干し大根 | 煮物1食分 (15g) | 81mg | |

| 海藻 | ひじき | 煮物1食分 (10g) | 140mg |

| 小魚 | さくらえび(素干し) | 大さじ1杯 (5g) | 100mg |

| ししゃも | 3尾 (45g) | 149mg | |

| 豆類 | 木綿豆腐 | 約1/2丁 (150g) | 180mg |

| 納豆 | 1パック (50g) | 45mg | |

| 厚揚げ | 1/2枚 (100g) | 240mg |

ポイント

ビタミンDを一緒に摂ろう!

魚(イワシ、サンマ、サケ)やきのこ(キクラゲ、シイタケ)などに含まれるビタミンDをカルシウムと一緒に摂るとカルシウムの吸収率がアップします。

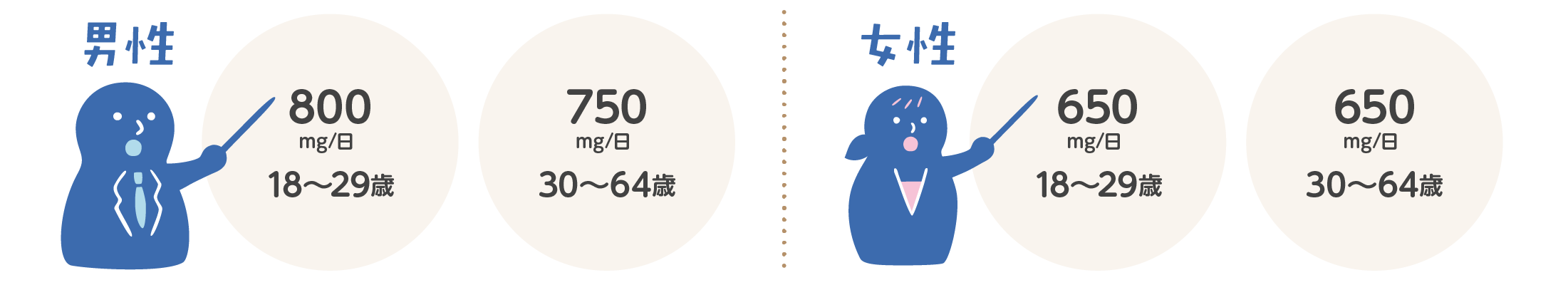

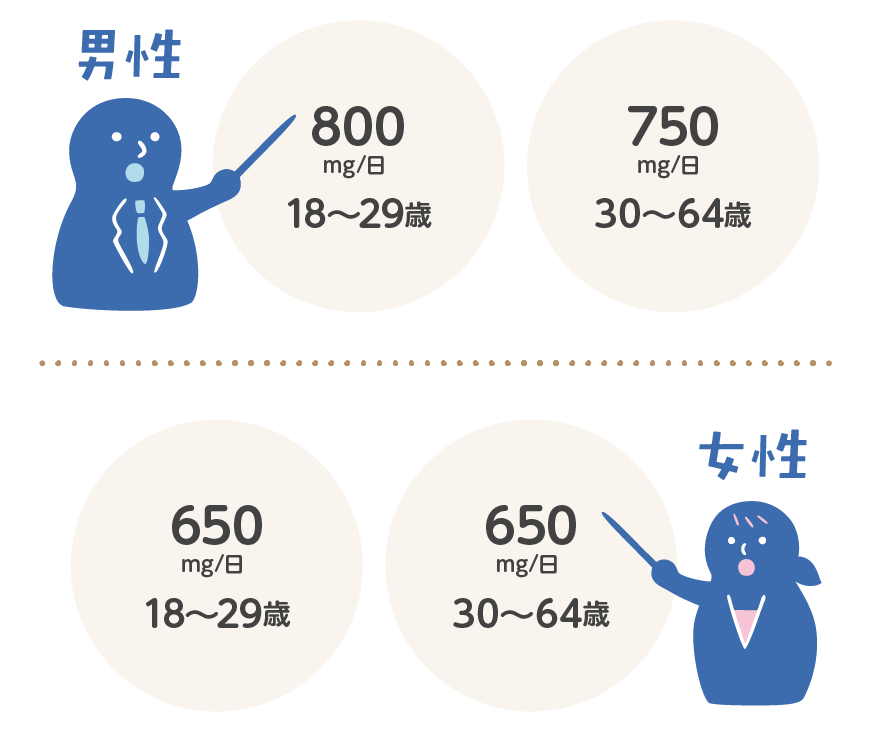

カルシウム摂取推奨量

(日本人の食事摂取基準2025より)

カルシウムを摂取して

骨粗しょう症を予防しよう

骨の丈夫さを示す骨量は、20歳頃にピークを迎え、加齢と共に減少します。特に女性は閉経に伴い、骨形成を促進するホルモン(エストロゲン)の分泌が減少するため、骨量が急激に減少します。

骨粗しょう症は、骨量が減少することで次第に骨がもろくなり骨折しやすくなる病気です。骨粗しょう症による骨折は治療に時間がかかるため、足の筋肉が弱くなりそのまま寝たきりの状態になってしまうこともあります。カルシウムを摂取して骨量を増やすことで骨粗しょう症になるリスクを低下させることができますので、積極的に摂りましょう。

カルシウムが摂れる

簡単レシピ

厚揚げと小松菜の

めんつゆ炒め

※材料は2人分、栄養価は1人分です。

材料

- 厚揚げ1個

- 小松菜1/2束

- えのき1/2株

- にんじん20g

- しょうが1片

- ごま油大さじ1/2

- ガラスープ(顆粒)少々

- めんつゆ大さじ1

作り方

- 厚揚げに熱湯をかけて油抜きし、9等分に切る

- 小松菜は5センチ長さに切り、えのきは子房に分ける

- にんじんは細切りにし、しょうがはみじん切りにする

- フライパンにしょうがとごま油を入れて熱し、厚揚げをさっと炒めて取り出す

- 小松菜、えのき、にんじんの順に炒め、厚揚げを戻してガラスープをふり、めんつゆを回しかける

キャベツとリンゴの

ヨーグルトサラダ

※材料は2人分、栄養価は1人分です。

材料

- キャベツ150g

- りんご1/2個

- きゅうり1/2本

- ヨーグルト大さじ3

- マヨネーズ小さじ1

- 塩少々

- こしょう少々

作り方

- キャベツは電子レンジで1分加熱し、冷ましてから4センチ長さの短冊切りにする

- りんごは皮付きのまま芯をとり、3分割に切って薄切りにし、水にくぐらせる

- きゅうりは輪切りにして軽く塩をふる

- ボウルにヨーグルト、マヨネーズ、塩、こしょうを入れて混ぜる

- ❹に水気を切ったキャベツ、りんご、きゅうりを入れて和える

ポイント

❹のドレッシングにスキムミルクを加えるとさらにカルシウム量がアップ

ほとんどの女性が鉄分不足

東京大学の同調査によると、12~64歳の女性の79~95%が鉄分不足であることが分かりました。不足する要因の一つは毎月の月経で、出血の際に血液に含まれる鉄が失われるためです。

鉄分摂取量が足りず、失われた量を補うことができないと、めまいや立ちくらみ、動悸、息切れ、肌荒れなどを引き起こす「鉄欠乏性貧血」になるリスクが高まります。

鉄分が多く摂れる食品

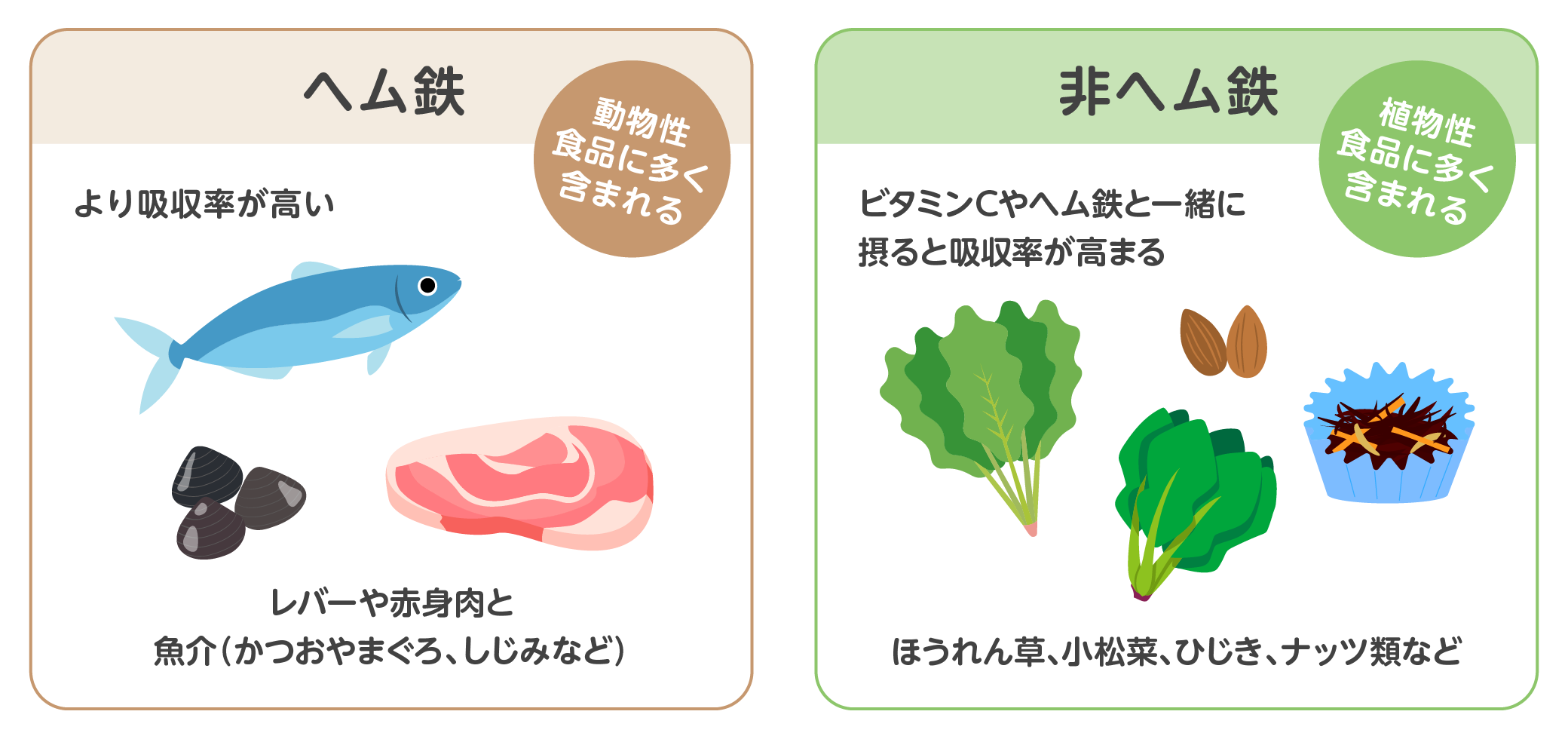

鉄分は主にヘム鉄と非ヘム鉄に分けられます。

大阪健康倶楽部 小谷診療所

管理栄養士 小島 京子